「子どものGPSって本当に必要?」

「何割の小学生が使ってるの?」

子ども用GPSは、我が子の居場所をスグ確認できると大評判のサービスです。

Check!

ですが、小学生の子どもにGPSって本当に必要なのでしょうか。

今回は、GPS使用歴3年の筆者が、自身の経験もふまえてGPSの必要性について解説。

🎈この記事で分かること

- 子ども用GPSは必要か

- 何割位の小学生がGPSを持っているか

- GPSのメリット・デメリット

キッズケータイやスマホと比べてどうか、といった視点からも解説していきます。

…便利だろうけど、本当に導入すべき?

こんな疑問をお持ちの方に役立つ内容ですので、よろしければ参考にしてください。

⇒イチオシのみまもりGPS端末の詳細はこちら

子供のGPSは本当に必要なのか

早速結論からお伝えします。

子ども用GPSは必須ではありません。

「大多数の小学生が持っている!」というわけでもありません。

ですが、人気が高まっておりGPSサービス各社が着実に増えてきていることも事実。

導入サポートを実施する自治体も出ているほど。

とはいえ、持っていない小学生もたくさんいることは事実です。

「GPSは小学生になったら必ず用意すべきもの」というわけではありませんので、まずはここを押さえておきましょう。

GPSは必須ではないが安心と便利が手に入る

必須ではないものの、注目のサービスなので導入すべきかどうか、迷いますよね。

筆者は実際に3年使ってみて、

「あったらあったでめちゃくちゃ便利&安心」

というのがユーザーとしての実感です。

子ども用GPSはたくさんのシーンで便利!

- 登校時「学校に入った」ことが分かる

- 下校時「学校から出た」と教えてくれる

⇒お迎え体制が取りやすい - スポット登録で習い事への到着が分かる

- スクールバスのお迎えタイミングもバッチリ

- 友達の家や外遊びで居場所が分かる

- 大きな公園などで迷子対策に

そして、通知ボタンやメッセージ機能つきのGPSなら、もしもの時に子ども側から発信が可能です。

毎日学童に行くお子さんだと、もしかしたら入学後すぐに必要性は感じないかもしれません。

ですが習い事に1人で移動するなど、単独行動が増えるタイミングでGPSを持つことで、大きな安心と便利を手にすることができるでしょう。

子ども用GPSが役立つシーンについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

小学生のGPSの普及率は何割?

実際、どのくらい割合の小学生がGPSを持ってるの?

小学生のGPSの普及率が直接的に分かる最新データは残念ながら見当たりませんので、関連データからおおよその普及率を探っていきます。

プレスリリース配信@Pressに掲載された<オレンジページくらし予報>の調査によれば、

小学生の約30%、中学生の約60%、高校生では90%以上が何らかの端末を持っています。

(引用:@Press)

小学生では約30%が「GPS」「キッズケータイ」「スマホ」「その他」の見守り連絡用端末を持っている、としています。

※GPSだけではないことにご注意ください。

ですが、この調査は2018年実施のもの。

GPSサービスはこの後から(2021年前後〜)サービスが増えていますし、スマホの低年齢化も進んでいます。

そのため、小学生の何らかの見守り連絡用端末の普及率は現在40%〜45%程度に上昇していると仮定します。

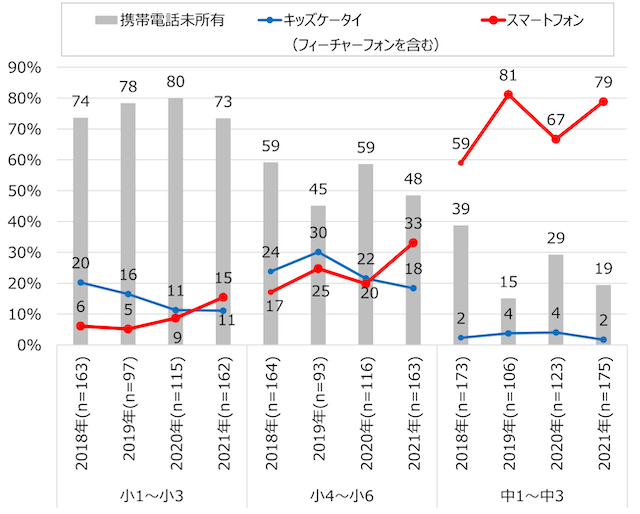

そして、子どもの携帯普及率に限ってみると、もう少し新しいデータがあります。

NTTドコモ「モバイル社会研究所」によれば、2021年の小1〜小3の携帯所有状況は26%。

(キッズケータイとスマホ合わせて)

(引用:モバイル社会研究所)

携帯とGPS端末を両方持つというのは少数派ですから、先ほどの「見守り連絡用端末全体で、40%〜45%程度」と合わせて考えると、

⇒10人中2人程度

【携帯】

⇒10人中2〜3人程度

小学低学年なら、この位の割合で所有しているのではないでしょうか。

そして小学高学年から中学生にかけて、スマホが大きく普及してGPSから置き換わっていくという流れ。

上記のグラフによれば、2021年の小4〜小6の携帯所有状況は5割を超えてきます。

(うちスマホ33%)

GPSは「携帯を持たせるのはまだ早いのでは…?」という小学低学年〜中学年のお子さんにピッタリのサービスだと言えます。

自治体のGPS導入サポート事例

まだまだ一部ですが、自治体でも子ども用GPSの導入をサポートする動きが見られます。

自治体のサポート事例

こうしたGPS助成の動きがもっと広がってくると嬉しいですね!

実は、平和な日本においても子どもが行方不明になる事件が後を絶ちません。

警察庁の「令和3年における行方不明者の状況」によれば、9歳以下の行方不明者は年1,010人も…!

実は年間1,000人強の子ども達が行方不明になっているというのが、我が国の現実です。

各家庭で我が子を守るための対策として、GPSはかなり有力な選択肢ではないでしょうか。

⇒イチオシのみまもりGPS端末の詳細はこちら

子供用GPSのデメリット

子ども用GPSは便利とはいえ、先ほどのデータからも分かるとおりキッズケータイやスマホを導入されるケースも多いです。

GPSと携帯のどちらにするか、迷われる方も多いのではないでしょうか。

導入するならGPSと携帯どっちにする?

これは一概にどちらが良いというわけではなく、それぞれのデメリットも押さえた上で、各家庭にとってベターな方を選択していくことが大切。

ここからはGPSのデメリットやメリットについて、携帯と比較しながら解説していきます。

(ここではキッズケータイやスマホをまとめて携帯を呼ぶことにします。)

まずは気になるデメリットから。

- コミュニケーション機能に制限がある

- プライバシーの侵害

この2点を解説します。

コミュニケーション機能に制限がある

デメリットの1つ目は「コミュニケーション機能に制限がある」です。

GPS端末が得意なのは、現在の位置を知らせることです。一方、携帯は通話やメッセージの送受信などのコミュニケーションが得意。

GPSの方は、こうした通話やメッセージ機能が制限されている場合が多いです。

通話ができるGPSもあるのでは?

確かに、ボイストーク機能を備えたGPSもたくさん出てきています。

ですがそれは「一度録音して→送って」といったシステムなので、少しタイムラグがあったりします。

その点、携帯の方はいわゆる「電話」ですから、リアルタイムで会話できるのが強み。

ちょっと混み入った話をしたい時などは、やはり携帯の方が力を発揮するでしょう。

もちろんGPSも日進月歩で進化してきているので、これからもっと改善されてくるかもしれません。最新の機種は要チェックです!

プライバシーの侵害

デメリットの2つ目は「プライバシーの侵害」です。

GPS端末は、子どもの位置情報を「常に」追跡しているのが特徴。親はスマホアプリから簡単に位置を確認することができます。

一見便利なようですが、このことで、

- 親が子どもの行動を監視しすぎる

- 子どもが「常に監視されている」と感じてストレスや不安を引き起こす

という可能性がゼロではありません。

一方、携帯の方のGPS機能は「常に」というより「必要な時に検索する」イメージ。

携帯のオプション的な位置付けなので、常に監視されているという感覚にはなりにくいです。

それに、携帯は会話できるので、「何かあればGPSで検索するより直接話してしまう」というケースも多いようです。

子供用GPSはメリット大!

…それなら携帯の方がいいのでは?

その前に、GPSのメリットもしっかり確認しておきましょう。

- 追加料金なしで位置確認し放題

- 学校に堂々と持っていける

- 機能がシンプル・イズ・ベスト

この3点を順番に解説します。

追加料金なしで位置確認し放題

子ども用GPS最大のメリットは、コスト面です。

料金はもちろんサービスやプランにより異なってきますが、携帯と比べると総じてリーズナブル。

最初の端末代金さえクリアすれば、あとは月々500円〜600円程度で使えます。

これで親のスマホアプリから位置を確認し放題。

数分間隔で常にデータ更新されているのも強みで、アプリを開けば「ここにいるよ!」とすぐに教えてくれるイメージです。

一方、キッズケータイはというと、最初の機種代金も月々の料金ももっと高め。

月々の料金は通話・メールの使用料に加えて、GPS機能をオプション料金(+200円程度)で付加する形となるため、やはりGPS端末よりは高めです。

学校に堂々と持っていける

メリットの2つ目は「学校に堂々と持っていける」ということ。

GPS端末は、学校への持ち込みが禁止されていないことがほとんど。GPS導入のサポートをする自治体もある位なので、子どもの安全対策として認められているのでしょう。

ランドセルにキーホルダーのように付けたり、ランドセルポケットに入れたり、はたまた子どもの首からかけたりもできます。

一方、携帯は学校によって持ち込みを禁止しているところが多いようです。

携帯は通話やメール、スマホになればアプリやSNSなど使い道が広がる分、友達同士でトラブルになるリスクが大きいためと考えられます。

それに、端末自体が壊れた、失くしたなんてことになったら学校としても大変ですからね。

ちなみに、筆者の息子の小学校でも携帯の持ち込みは原則禁止・希望者だけ申請するしくみ。

ですので、持っていたとしてもランドセルのファスナーポケットにしまい込んで、学校を出るまでは一切出さないといった使い方が多いようです。

(堂々と首から携帯を下げている強者もいますが)

機能がシンプル・イズ・ベスト

そして、子ども用GPSのメリット3つ目は「機能がシンプル」です。

子ども用GPSは、その名のとおり「GPSで子どもの位置を知らせること」に特化しています。

通知ボタンやメッセージなどの追加機能もありますが、やはり「位置確認」が得意であり使い勝手に優れています。

機能がシンプルゆえ、親も子も使い方で迷うことなく、アプリも簡単に使いこなすことができます。

位置の更新間隔が短いものなら1分程度からあり、ほぼリアルタイムで追跡できるのも強みです。

一方、携帯の方はGPS端末に比べると多機能。

ですが、便利だからこそトラブルにつながることもあるのです。例えば、

「携帯を持たせているから、その時に話そう」

と思っていたら、いざとなって全然出てくれない…!といったトラブルはかなり多い印象です。

その点、GPS端末はそもそも簡単なメッセージ程度しかできませんから、「電話に出てくれない」と困ることもなくシンプルな使い方ができます。

⇒イチオシのみまもりGPS端末の詳細はこちら

GPSの賢い選び方

GPSを実際に選ぼうとすると、かなりたくさんのサービスがあるため迷ってしまうかもしれません。

選び方のポイントは次の3点。

- 子どもからの通知機能

- 充電のもち

- 家族みんなで見守りできる

家族みんなでの見守りはできる機種がほとんどですが、大切な機能なので念の為購入の前にチェックしましょう。

子どもからの通知機能については、

- ボタンで通知

⇒子どもがボタンを押した事実が通知される - メッセージのやり取り

⇒ボイストークで用件を伝えられる(ただし多少のタイムラグがあることも)

この2パターンあります。

メッセージのやり取りができる安心感は高いですが、

「お迎えのタイミングで使えるボタンがあればいい」

「万一のためにボタン通知さえあればいい」

といった場合にはボタン通知機能だけでも便利。

子どもからアクションできる安心感もありつつ、リーズナブルに利用できるでしょう。

おすすめ!あんしんウォッチャー

上記のポイントをふまえると、auの「あんしんウォッチャー」はおすすめです。

※au以外のユーザーでもお使いになれます。

(引用:あんしんウォッチャー公式)

こちらはメッセージ機能ではなく、通知ボタンがついたタイプ。

その代わり月額料金は539円(税込)とお財布に優しいです。

しかも、兄弟の分2台目まで月額料金追加なし!このお手頃さが評価され、日本PTA全国協議会の推奨商品に認定されています。

そして、電池の持ちが長いのも注目ポイント。

1回の充電で最大1.5ヶ月というのは手間いらずで本当に助かります。

※電波状況や利用シーンにより変動します。

ほかにも「移動経路が分かる」「スポット登録」といった基本機能はしっかりカバー。

大手キャリアauが提供する安心感という点でもおすすめです。

⇒あんしんウォッチャーを詳しく見てみる

まとめ

今回は、「子どもにGPSは必要か」というテーマでお届けしてまいりました。

結論としては必須ではありませんが、GPSを持つことで大きな安心と便利を得られます。

具体的には、お子さんの「単独行動が増えるタイミング」でGPSが力を発揮してくれるはずですよ。

今や、大人である私たちがスマホを当たり前のように持っている時代。

かといって、小さいうちから携帯を持たせることに抵抗があるという方は多いでしょう。

GPSは「携帯はまだ早い」でも「一人での行動は何かと心配」という小学低学年〜中学年くらいのお子さんにぴったりのサービスなのです!

機能と料金の両面から考えて、大手キャリアauが提供する「あんしんウォッチャー」はバランスが良くおすすめです。

まずは公式サイトで情報収集されてみてはいかがでしょうか。

⇒あんしんウォッチャーを詳しく見てみる